Louis Malle, « Lacombe Lucien

» en comparaison avec Louis Malle, « Au revoir les enfants

»

Facharbeit

im Fach Französisch

am

Stadtgymnasium Köln-Porz

vorgelegt von

Gereon Schüller

Köln, Februar 2001

Préface

Nous vivons à une époque où la xénophobie et

l'antisémitisme sont toujours actuels. Louis Malle, un des réalisateurs

les plus importants de la vingtième siècle, montre dans deux

de ses films la situation française sous l'occupation allemande.

Avec ces films, il dessine les destins de deux personnes.

Cette « Facharbeit » doit montrer les différences

et ressemblances de ces histoires-ci.

Elle analyse les situations dans lesquelles les caractères analogues

se trouvent.

J'espère qu'elle aide à comprendre les deux films et

les sentiments que l'auteur - qui vivait dans cette époque - veut

exprimer.

C'est pourquoi j'ai aussi pris des commentaires qu'il a dites sur son

travail.

Pour comprendre les circonstances historiques j'ai essayé d'extraire

les passages les plus frappants du livre incendiaire « Juif ou Français

», publié par le gouvernement Vichy en 1942.

Je sais qu'il faut être très sensible si on prend un texte

tellement raciste comme ce livre.

Mais je pense qu'il faut aussi comprendre les tendances françaises

à cette époque-là.

La majorité du livre est inutile parce qu'il ne consiste que

des accusations contre les juifs, mais je pense qu'il y en a des passages

qui montrent l'attitude envers les juifs.

Table de matières

Préface

Table de matières

Introduction

Lacombe Lucien

Résumé du

contenu

Les personnages principaux

Lucien

Jean-Bernard

La famille Horn

Au revoir les enfants

Résumé du

contenu

Les personnages principaux

Julien

Bonnet

Joseph

Comparaison des textes

Peut-on comparer les deux

films?

Le rôle de l'occupation

les Allemands

les Collaborateurs

La résistance

Le contexte historique

Comparaison de personnages

analogues

Lucien-Joseph

Bonnet-Horn

Peyssac-Père Jean

Le reflet des expériences

de l'auteur

Conclusion

Annexe

Remarques

Bibliographie

Images

Introduction

Louis Malle qui est mort en 1995 a fait deux films sur l'occupation. Entre

les deux films, il y a un intervalle de 16 ans. Qu'est-ce que Malle a changé

dans le deuxième film ? Pourquoi a-t-il choisi de faire deux films,

pourquoi était-ce nécessaire ?

Pour répondre à cette question, il est nécessaire

de connaître les deux films. On ne peut pas attendre que tout le

monde connaisse les films. C'est pourquoi cette « Facharbeit »

consiste de trois parties :

-

Présentation de « Lacombe Lucien »

-

Présentation de « Au revoir les enfants »

-

La comparaison

Bien sûr, on ne peut pas isoler les films de leur contexte historique.

Une partie subordonnée décrit le contexte à l'aide

d'un livre qui traite de l'occupation. Aussi, on y trouve un extrait du

livre « Juif ou Français », publié en 1942. J'espère

que l'extrait fait comprendre l'attitude française.

Je pense que la comparaison aide à comprendre le progrès

de l'auteur et sa motivation que je montre aussi dans la partie «

Le reflet des expériences de l'auteur ».

Dans l'annexe on trouve des images des deux films et de l'occupation.

Lacombe Lucien

Résumé

du contenu

L'action se déroule pendant la deuxième guerre mondiale sous

l'occupation allemande. Le film traite d'un garçon qui s'appelle

Lucien Lacombe, domestique dans un hospice. Quand il rentre à son

village, il parle avec Peyssac, son vieux professeur qui est dans la résistance.

Il lui demande s'il peut entrer au maquis. Mais Peyssac le refuse.

Après cette réponse, il décide d'aller en ville.

Quand il fait nuit, il est découvert par un agent de la police allemande.

On l'interroge dans un hôtel et lui donne de l'alcool. Il dénonce

Peyssac.

Il commence à travailler avec la police allemande. Le chef,

Jean-Bernard, va avec lui chez un tailleur juif, M. Horn, qui doit tailler

un costume pour Lucien.

Avec Jean-Bernard, il arrête un membre de la résistance

avec sa famille.

Cinq jours après, Lucien emporte son costume. Il rencontre la

fille d'Horn, France. Le soir, il apporte des bouteilles du champagne pour

France. Horn dit à sa fille et sa femme de boire mais la mère

ne veut pas en boire. La relation avec France devient de plus en plus importante.

Il la ramène à l'Hôtel Des Grottes où la police

allemande travaille. Ils dansent et France boit beaucoup. Le matin, France

et Lucien se trouvent dans le même lit.

Jean-Bernard et son amie Betty s'enfuient en voiture pour l'Espagne.

Dans l'après-midi, Lucien trouve les deux dans le bas-côté,

abattus à la mitraillette.

La mère de Lucien le visite chez les Horn. Elle lui dit qu'elle

a reçu un cercueil, ça veut dire la résistance veut

assassiner Lucien.

Peu après, Horn arrive à l'Hôtel Des Grottes pour

visiter Lucien. Quand Faure, un autre policier le voit, il alarme la «

Kommandantur ». On l'emmène.

Lucien trouve un prisonnier qui lui offre de venir avec lui, mais il

ne veut pas. Quand il descend, il voit que le maquis a tué tous

ses collègues.

Lucien se dirige vers la maison des Horn pour les sauver. Mais la SS

est déjà là. Lucien tue un Allemand et s'en va avec

France et la mère.

Il trouve une maison vide et s'y installe. Il y passe un dernier temps

heureux.

À la fin du film, on apprend que la résistance l'a condamné

à mort et exécuté.

Les personnages principaux

Les citations suivantes se réfèrent à « Lacombe

Lucien », indiqué dans la Bibliographie.

Lucien

Il fait un travail inférieur, sa mère vit avec un autre homme,

pendant que son père est en prison. Il ne sait pas quoi faire, on

peut dire qu'il s'ennuie.

Alors, il décide de travailler dans la résistance. Mais

son professeur Peyssac ne veut pas travailler avec lui.

Par hasard, il aperçoit l'Hôtel des Grottes et aide la

police.

Alors, ça veut dire qu'il n'aide pas les Allemands mais cherche

plutôt un passe-temps.

Quand il rencontre M. Horn, il trouve quelqu'un qui s'occupe un peu

de lui et qui ne veut rien de lui.

Mais ses émotions amoureuses sont plus fortes. Il tombe amoureux,

il veut posséder France. Quand il n'arrive pas à la gagner

en l'impressionnant (par exemple il l'aide à l'épicerie),

il utilise son pouvoir. Et elle ne peut pas non plus résister parce

qu'elle craint sa colère.

À cause de cette amour, il tue un soldat et sauve France et

sa mère. Il retourne à la nature, il chasse encore une fois.

Mais le sauvetage de France et sa mère ne peut pas le protéger

contre la résistance. Il est condamné à mort et exécuté.

Il trompe tout le monde : sa mère, la résistance, les

Allemands et M. Horn. Il tue sans réfléchir, il n'a pas de

respect, ni pour les animaux chassés ni pour les hommes.

Ces traits de caractère montrent qu'il est nihiliste. Il ne

croit pas à personne, il ne pense pas à l'avenir, il vit

sa vie sans égard pour les autres et ni pour lui-même.

Jean - Bernard

Il travaille pour les Allemands et il est redouté par la résistance.

Il arrête les membres de la résistance en utilisant des trucs,

par exemple il dit qu'il a une jambe malade pour convaincre le docteur.

Il utilise son pouvoir pour exploiter M. Horn. Il le protège

et Horn doit lui payer de l'argent et tailler gratuitement.

Mais il a aussi peur. Il se rend compte que la guerre est presque perdue,

que les alliés ont débarqués en Normandie ces jours.

Pour survivre la fin de la guerre, il décide d'aller avec Betty

en Espagne.

Il implique Lucien quoiqu'il sache que Lucien n'a pas de chance parce

que l'occupation allemande est presque finie.

Alors, on peut dire que Jean-Bernard est un collaborateur qui collabore

parce qu'il défend ses intérêts comme son amie Betty

qui collabore aussi parce qu'il veut être actrice à la Continental1.

Mais quand le deux décident de s'enfuir en Espagne, il sont

abattus par la résistance.

La famille Horn

M. Horn sait qu'il est cherché, il sait qu'il n'y a pas de chance

de survivre l'Holocauste.

Mais il essaie de se cacher. Pour gagner de la sécurité,

il donne de l'argent à Jean-Bernard et en plus il doit tailler.

Nous savons qu'il connaissait le père de Jean-Bernard (p. 52).

Il reste très gentil, même si la situation ne prête

pas à rester gentil. Quand Lucien le terrorise, il ne veut pas qu'il

quitte. Quand Lucien veut sa fille, il ne l'arrête pas. Mais il ne

peut plus endurer cette situation. Alors, il se jette dans «la gueule

du loup» pour être déporté.

Sa femme est différente. Elle n'a pas de confiance en les Allemands,

ni en collabos, c'est à dire qu'elle se méfie de Lucien.

Elle se trompe parce que c'est lui qui la sauve.

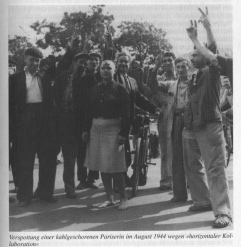

La fille est très différente de ses parents. Elle pense

que Lucien est son sauvetage, et elle a raison d'une certaine manière.

Elle ne veut plus être juive, elle veut être libre. Alors,

elle fait de la « collaboration horizontale » (Seidler, p.

23).

Dès les dernières scènes du film, on comprend

qu'elle partage avec Lucien l'affinité à la nature.

Au revoir les enfants

Résumé du contenu

Julien Quentin est élève d'un internat en Île-de-France

en 1944. Il part de Paris parce que les vacances de Noël sont terminées.

Quand il arrivé à l'internat, trois garçons nouveaux

entrent. Julien s'intéresse pour un de ces garçons qui s'appelle

Jean Bonnet. On apprend que Jean est meilleur élève que Julien

aux cours. Julien est déçu quand Jean dit que son meilleur

ami s'appelle Négus parce que Julien espère devenir son meilleur

ami.

Après, Julien va chez Joseph qui travaille à la cuisine

pour changer de la confiture contre timbres, une sorte de marché

noir.

Le soir, les autres élèves jouent un mauvais tour à

Bonnet.

Quand Julien confesse chez le Père Jean, le téléphone

sonne et on écoute un dialogue étrange.

Le jour prochain, les élèves vont aux bains-douches publiques.

Boulanger, un élève dit que les communistes sont plus dangereux

que les Allemands. Ils entrent dans la baignoire qui est interdite aux

juifs. Dans la baignoire, il y a des Allemands qui disent des choses gentilles

sur Bonnet.

Les miliciens perquisitionnent le collège parce qu'ils cherchent

un réfractaire. C'est le surveillant Moreau, mais il peut se cacher

dans les W.-C.

Dans le casier de Bonnet, Julien trouve un livre. Sur la première

page, on peut lire le surnom, mais le nom de famille a été

raturé. Sur la page opposée, Julien peut lire le nom «

Kippelstein ».

Au cours de grec, Bonnet n'écrit pas la dictée. Il dit

à Julien qu'il vient de Marseille et qu'il n'a pas appris le grec.

Il ne veut pas parler de sa mère et de son origine.

Les élèves jouent au foulard. Un groupe remarque que

Julien et Bonnet manquent. Ils se sont perdus dans la forêt. Il fait

nuit. Les deux marchent. Tout à coup, ils voient deux phares. C'est

une voiture. Quand ils voient que ce sont des soldats allemands, ils se

jettent dans les arbres, mais les soldats les rattrapent. Ils sont très

gentils. Ils les ramènent à l'internat. Un soldat dit qu'il

sait où l'internat est parce que les bavarois sont aussi catholiques.

Ils informent le Père Hippolyte que la forêt est interdite

aux civils après 20 heures.

À l'infirmerie, Julien offre de la tartine de pâté

à Bonnet. Mais celui-ci ne veut pas. Julien constate que Bonnet

ne veut pas en prendre parce que c'est du cochon et que Bonnet s'appelle

Kippelstein. Bonnet attaque Julien.

Le dimanche Julien, François, Bonnet et Mme Quentin mangent

dans un restaurant. Quand ils mangent, deux miliciens entrent et demandent

les papiers d'un monsieur qui est juif. Ils lui disent de quitter le restaurant,

mais un officier allemand se lève et dit aux miliciens de quitter.

En rentrant, les Quentin voient Joseph avec une fille.

Le soir, les élèves regardent un film de Charlie Chaplin.

Aussi le Père Jean rit. Le matin, Julien confesse à Bonnet

qu'il pisse au lit. Mme Perrin, la cuisinière attrape Joseph qui

veut voler du saindoux pour le vendre au marché noir. Joseph est

renvoyé. François et Julien qui ont fait du marché

noir avec Joseph sont privés de sortie jusqu'à Pâques.

En classe, le professeur donne des nouvelles de la guerre. En ce moment,

Doktor Muller de la Gestapo entre et veut savoir qui est Jean Kippelstein.

Un Feldgendarme tire Bonnet par le bras. Muller informe les élèves

qu'il faut faire ses bagages et se mettre en rang dans la cour. Moureau

arrive à s'enfuir mais la Gestapo prend le trois élève

juifs et le Père Jean. On apprend que Bonnet, Négus et Dupré

sont morts à Auschwitz et le Père Jean est mort à

Mauthausen.

Les personnages principaux

Les citations suivantes se réfèrent au scénario

du film « Au revoir Les Enfants », indiqué dans la Bibliographie.

Julien

Déjà au début du film, on apprend que Julien est un

garçon très doux. Il est difficile pour lui de se séparer

de sa mère. Il pleure à la gare. Même dans le train,

il pleure, et « Il y a de la douceur maintenant dans son expression

» (p.9).

Mais il ne faut pas oublier que Julien a seulement douze ans. On peut

conclure que Julien n'a pas une position très élevée

parmi les autres élèves parce que « Les élèves

se moquent de lui, mais le trouvent 'sympa'. » (p.11).

Quand Bonnet arrive, il commence directement à établir

une relation avec lui. Il s'intéresse aux livres de Bonnet.

Généralement, on peut dire que Julien s'intéresse

beaucoup aux personnes qui ne sont pas respectés par les autres.

Par exemple, il parle avec Joseph et fait avec lui du marché noir.

Les autres élèves embêtent Joseph (« Joseph est

à terre au milieu d'un groupe d'élèves qui se moquent

de lui et le font tomber chaque fois qu'il se relève », p.

66) et ils embêtent aussi Bonnet (« Bonnet se faire prendre

son biscuit par Sagard, qui le met dans sa bouche, le lèche, puis

le rend », p. 29).

Mais Julien ne fait pas ces jeux-là. On peut dire qu'il montre

une attitude sociale envers les élèves. Aussi le Père

Jean a reconnu cette qualité. Il lui demande d'aider Bonnet : «

Soyez très gentil avec lui. Vous avez de l'influence sur les autres.

Je compte sur vous. » (p. 45).

Cette qualité contribue peut-être à son désir

de devenir prêtre. Mais le Père Jean dit : « À

mon avis, vous n'avez aucune vocation pour la prêtrise. »

Alors, le Père Jean ne reconnaît pas les qualités

de Julien et sa vocation.

Julien est aussi très curieux. Par exemple, il ouvre le casier

de Bonnet et y trouve le livre avec le nom Kippelstein. Il veut aussi savoir

l'origine de Bonnet et n'en démord pas.

En plus, il est très intelligent. Par exemple, il reconnaît

que Bonnet ment quand il dit qu'il est né à Marseille et

que sa mère est en zone libre.

Enfin, il se rend compte que Bonnet est juif. C'est pourquoi il veut

savoir ce que c'est un « youpin », mais il apprend seulement

qu'un juif ne mange pas de cochon.

Quand il remarque que Bonnet ne mange pas de cochon, il conclut que

Bonnet est juif.

Bonnet

Il est nouveau à l'internat. Le Père Jean le cache parce

que Bonnet est juif. Il est un orphelin parce qu'il ne sait pas où

ses parents sont, peut-être déportés par les Allemands.

Alors, il doit affranchir des obstacles. Par exemple, les autres élèves

lui jouent un mauvais tour (p.29). Les autres élèves ne refoulent

pas, mais il ne s'occupent pas de lui.

Au début, il refuse l'amitié de Julien, il est timide.

Il hésite d'avoir une relation avec les autres élèves

parce qu'il a peur de se trahir. Il demande seulement à Bonnet «

Comment tu t'appelles ? » (p. 13). En classe on apprend que Bonnet

est très intelligent, il sait plus de choses que Julien. Le professeur

dit que Julien a « de la compétition » (p. 56).

La peur des Allemands est toujours présente. Quand un soldat

est dans la cour de l'internat pour se confesser, « Bonnet lève

les yeux brusquement. » (p.19). Dans les vestiaires des bains-douches,

il semble que la peur ait disparu. Mais elle n'a pas disparu comme nous

voyons dans la scène 29 : Deux Allemands gentils veulent rattraper

les deux garçons qui se sont trompés dans la forêt,

mais Bonnet essaye de s'enfuir.

De plus en plus, il a confiance en Julien. Il lui parle de sa mère

et n'arrive plus à mentir. Bonnet commence aussi à aider

Julien. Quand Sagard remarque que Julien urine au lit, il le défend

: « Bonnet est à ses côtés, deux contre tous

les autres ».

Même à cette époque dangereuse, Bonnet reste religieux.

Une nuit, il met débout deux bougies et commence à prier

(p.52).

Quand même, personne (sauf Julien) ne remarque pas qu'il est

juif.

À mon avis, il est très dangereux que le Père

Jean ne lui donne pas la communion (p. 82), mais les autres pensent probablement

qu'il est protestant comme il l'a dit aux bains-douches.

Quand il est dénoncé, il sait ce qui va se passer. C'est

pourquoi il donne ses livres à Bonnet.

Joseph

Joseph, qui travaille à la cuisine de l'internat, est « malingre

» parce qu'il a « une jambe plus courte que l'autre »

(p.25). C'est pourquoi il n'est pas obligé de faire du service obligatoire

en Allemagne, mais il a trouvé du travail à l'internat.

Comme Bonnet, il est en marge de la société. Les élèves

l'embêtent (p. 66), mais ils font du marché noir avec lui.

Mais les élèves le trompent : on ne lui donne pas l'argent

promis (p. 25). Seulement Julien s'occupe de lui ; il parle avec lui et

ne l'entraîne pas. Quand Joseph dit qu'il ne veut plus faire des

« affaires » avec les autres (p. 26), Julien lui dit qu'il

a de la confiture. Joseph n'arrive pas à se retirer du marché.

Peut-être a-t-il besoin de cet argent, mais on peut aussi dire

que le marché est son seul divertissement.

Ici, il est supérieur, il a des choses que les autres veulent

avoir, il n'est pas dépendant.

Dans l'amour il n'a pas de chance. Sa petite amie le quitte.

Quand il est attrapé par Mme Perrin, il dit que c'est elle qui

vole (p. 100), mais le Père Jean ne fait rien. Elle but au travail,

mais on ne la punit pas. C'est pour cette raison que Joseph trahit les

autres élèves du marché noir. Peut-être pense-t-il

qu'il peut se sauver, mais le Père Jean impose seulement une punition

légère à ces élèves. Quoique le Père

sache qu'il commet une injustice, il ne peut pas punir les élèves

parce que les parents protesteraient. Il pense qu'il ne faut pas craindre

la vengeance de Joseph. Il se trompe.

Une fois, Joseph veut avoir du pouvoir, il veut montrer qu'il est aussi

important que les autres.

À mon avis, il ne sait pas qu'il est responsable pour la mort

du Père Jean. Son intelligence ne suffirait pas pour se défendre,

et elle ne suffit pas non plus à reconnaître les conséquences

de son acte.

Au contraire, il pense qu'il a aidé les autres élèves

: « T'es content ? Tu vas avoir des vacances. » (p. 118).

Peu après, il blame sa faute sur Julien, il dit que c'est la

faute des autres parce qu'ils ont fait des affaires avec lui.

Alors, L. Malle nous montre que la dénonciation est faite par

un homme peu intelligent, ni capable de calculer les conséquences

et qui se venge d'une manière irresponsable.

Enfin, on peut dire que Joseph et le Père Jean sont des coupables

et des victimes.

Cela montre qu'il y a toujours deux façons des ragarder la vérité

: les « victimes » et les « bourreaux », comme

le Père Jean dit (p. 82).

Comparaison des textes

Peut-on comparer les deux films ?

Louis Malle a fait deux films très différents : l'un traite

d'un garçon jeune dans la police allemande, l'autre a pour sujet

un garçon qui est élève à un internat. Comment

comparer ces films ?

Premièrement, il est important que les deux films jouent dans

la même année, en 1944, sous l'occupation allemande en France.

Bien sûr, on pourrait dire que Lacombe Lucien veut montrer

« le couple impossible » comme Gertrud Koch écrit (Peter

W. Jansen, p. 96), mais il y a d'autres aspects.

Le même si on dit que Louis Malle avait des raisons différentes

pour réaliser les films, il faut penser aux émotions de l'auteur.

Celui-ci vivait sous l'occupation et il était lui-même à

un internat comme Julien. À cause de cela, il a des souvenirs qu'il

exprime dans tous les deux films. Ce qui se révèle, dans

ses scénarios, c'est toujours l'expression de son intérieur.

On voit des parallèles aussi dans l'extérieur. Par exemple,

dans le scénario de Lacombe Lucien comme dans Au revoir

les enfants, il y a des personnages qui portent les mêmes noms

: Hippolyte, Joseph, M. Muller.

Ça veut dire que Malle a certaines mémoires quand il

entend ces noms. Le nom Muller par exemple est - pour un Français

- symbolique pour un Allemand, peut-être.

Alors, si on demande si on peut comparer les films, je dis que oui.

Dans tous les deux, Malle exprime ses émotions, ses mémoires

au passé, s'il le veut par exprès ou non.

C'est pourquoi dans les paragraphes suivants, on trouve cette comparaison.

Le rôle de l'occupation

les Allemands

Malle nous présente une impression différenciée des

Allemands. D'un côté, il y a les Allemands brutaux, marionnettes

du système. Ils enlèvent Bonnet et le Père Jean, il

donnent des ordres. M. Muller de la Gestapo par exemple ne traite pas Bonnet

comme un homme, en vérité, il traite les élèves

et le Père comme des animaux.

Cette image-là est l'idée quotidienne d'un « boche

».

Mais il y en a aussi d'autres. Le soldat qui veut enlever les Horn

: il a ses ordres, et aide seulement. Mais il est assassiné, tiré

à la mitraillette par Lucien. Cet homme a collaboré - certainement

- mais il est aussi devenu une victime du système et du conflit

personnel de Lucien.

Les bavarois qui ramènent Julien et Bonnet sont vraiment très

gentils et un peu naïfs.

L'un est fier parce qu'il sait où l'internat est. Il dit que

les bavarois sont aussi catholiques. Ça montre qu'il reconnaît

des ressemblances entrent les Français et les Allemands. Il ne se

sent pas insulté quand il est intitulé « boche »,

au contraire il répète ce mot.

On nous montre qu'il y a aussi des opportunistes dans l'armée.

Le soldat ivre dans le restaurant qui dit aux miliciens de s'en aller utilise

son pouvoir pour épater Mme Quentin.

les Collaborateurs

Dans Au revoir les enfants, Louis Malle décrit deux collaborateurs

« officiels ». Ce sont les miliciens qui veulent faire M. Meyer

quitter le restaurant. Ils sont strictes, ils veulent qu'il quitte le restaurant

tout de suite. Ils ne veulent pas non plus suivre à l'Allemand et

disent à Meyer : « On se retrouva ! » (Au revoir

les enfants, p. 89). Quand François les insulte, ils disent

qu'ils sont « au service de la France ». Alors, ils sont d'accord

avec les idées des Nazis, ils pensent qu'ils aident la France.

L'attitude des collaborateurs dans le film Lacombe Lucien est

le contraire de cette attitude. Betty par exemple collabore parce qu'elle

veut travailler pour la Continentale. Elle dit :

« J'en ai assez, assez ! Il faut que je rentre à Paris

! Je dois voir Greven pour signer mon contrat avec la Continental !...

Tu entends? » (Lacombe Lucien, p. 31)

Mais d'après Seidler, ce n'était pas l'attitude populaire.

En effet, la majorité était d'accord avec les idées

fascistes, comme les miliciens dans le film Au revoir les enfants.

C'est peut-être un problème français - ou plutôt

européen - d'avouer que le peuple était d'accord avec le

national-socialisme. Mais Louis Malle a réussi à montrer

la situation française dans son deuxième film comme elle

était, sans préjugés, sans se taire.

La résistance

Normalement, la résistance est bonne, elle represente une époque

heroïque de la France

Mais Louis Malle ne représente pas cette attitude française

dans Lacombe Lucien. En effet, la résistance est responsable

pour que Lucien joigne les Allemands. À la fin du film, on apprend

que la résistance a exécuté Lacombe. Malle a souvent

reçu de la critique pour cela, mais c'est la vérité

que la résistance a tué des collabos. Seidler écrit

:

« Bereits während der

wilden Verfolgungen unmittelbar nach dem Abzug der deutschen Truppen kamen

10 519 Menschen zu Tode. Sie wurden ohne gerichtliches Verfahren erschlagen,

erschossen, erhängt und ertränkt. » (Seidler, p. 22 et

suivante)

(Déjà pendant les

persécutions sauvages aussitôt après le départ

des troupes allemands, 10519 hommes étaient morts. Ils étaient

assommés, fusillés, pendus et noyés sans procédure

judiciaire.) 2

Mais la résistance a été persécuté d'une

brutalité-inhumaine dans le film, parce que Jean-Bernard et Lucien

arrêtent M. Vaugeois, un médecin qui aide la résistance.

Dans son deuxième film, « Au revoir les enfants »,

il n'y a pas d'accusations contre la résistance. La résistance

cache les juifs, elle essaie d'aider à survivre, mais elle doit

payer - le Père Jean est mort à Mauthausen.

Il est intéressant que l'auteur trouve des raisons religieuses

pour la résistance : Dans son sermon, le Père dit : «

Mes enfants, nous vivons des temps de discorde et de haine... » (p.80)

Le contexte historique

Pendant l'occupation allemande, le gouvernement Vichy collaborait avec

les Allemands. En France, il y avait aussi de l'antisémitisme et

la persécution des juifs français. Pendant l'occupation,

un juif n'était pas regardé comme un Français, mais

comme un Juif. Dans un livre incendiaire publié en 1942, Gabriel

Malglaive écrivait :

« Veut-on démonter que

le Juif n'est pas Français, qu'il n'est pas Allemand ?... Le Juif

lui-même nous prouve surabondamment que pour vivre en France, il

n'en est pas moins Juif, que vivant en Allemagne ou en Chine, il n'est

ni Allemand ni Chinois ; il est reste un Juif. Rien qu'un Juif. »

(Malglaive, p. 31)

C'est pourquoi M. Muller de la Gestapo par exemple dit : « Ce garçon

n'est pas un Français. Ce garçon est un juif. » (Au

revoir les enfants, p. 111).

Quand l'histoire de Lacombe Lucien se déroulait, en Juin

1944, les alliés ont débarqué en Normandie. Dès

ce jour, la libération de la France commençait. Il est tragique

que Lucien entre dans la police allemande au moment où la guerre

est presque finie.

Mais la persécution des « collabos » est vraie. (?

Résistance). Seidler écrit :

« Aufgrund von Standgerichtsurteilen

wurden nach dem September 1944 1325 Personen von der Résistance

zu Tode gebracht. In einem Fall genügten 20 Minuten, um 19 Menschen

zum Tode zu verurteilen, und zehn weitere Minuten um sie hinzurichten.

Während der Besatzungszeit hatte die Untergrundorganisation 5000 Kollaborateure

ermordet, den Großteil in den letzten Wochen vor der Befreiung »

(Seidler, p. 23)

(À cause des jugements des

cours martiales après le septembre 1944, 1325 personnes étaient

tués par la résistance. Dans un cas, 20 minutes suffisaient

pour condamner 19 hommes à mort, et dix autres minutes pour les

exécuter. Pendant l'époque de l'occupation, la résistance

avait tué 5000 collaborateurs, la majorité pendant les dernières

semaines avant la libération.) 2

Alors, le rôle de la résistance après la guerre est

très suspect. Il est impossible de faire des jugements justes en

20 minutes ! Ça veut dire que la résistance a aussi commis

des injustices - comme les Allemands.

Aussi dans Au revoir les enfants la résistance commet

une injustice : Le Père Jean renvoie Joseph et impose seulement

une punition symbolique aux élèves.

À mon avis, il est courageux pour un réalisateur populaire

comme Louis Malle de montrer ces sujets dans un film. Mais il lutte aussi

contre l'oubli.

Comparaison de personnages

analogues

Lucien - Joseph

Joseph et Lucien font des travaux inférieurs. Lucien doit nettoyer

les pots à l'hôpital, Joseph aide dans la cuisine et reçoit

des ordres par Mme Perrin.

Les deux avaient été déçus : La mère

de Lucien vit avec un autre homme, dans la maison vivent des étrangers,

même la résistance ne veut pas l'aider.

Joseph est renvoyé, il n'a pas d'avenir. Son amour est fini,

alors il n'a rien à perdre.

En dénoncant des autres, les deux se vengent aux ennemis. Ils

ne font pas cela parce qu'ils sont vraiment collabos, ils ne veulent pas

aider les Allemands. Quand il font la trahison, ils ne peuvent pas retourner.

Joseph parle avec les Allemands s'il est un ami : « C'est un ami

! » (Malle, Au revoir les enfants, p.118), Lucien habite chez

la police allemande.

Quoiqu'il semble que Lucien veut se venger à la résistance,

il ne le veut pas, il dénonce Peyssac par accident. Il voulait seulement

aller en ville à l'hôpital, mais un homme de la police lui

dit d'aller à l'Hôtel des Grottes. Il est fasciné de

cette maison-là (Lacombe Lucien, p.18). Et on lui fait ivre,

il se sent flatté (p.21), alors, il dénonce Peyssac.

Joseph et Lucien voient ses victimes. Lucien ne sait pas ce qu'il a

fait (« Monsieur Peyssac, qu'est-ce que... » (p. 25), il a

de la compassion pour Peyssac.

Mais Joseph est fier. Il dit à Julien « T'en fais pas.

C'est que des juifs... » (Au revoir les enfants, p. 118).

Alors, Louis Malle nous montre deux types différents des dénonciateurs

: Un dénonciateur par accident, l'autre un homme qui veut se venger,

mais tous les deux d'un milieu mal aisé.

Bonnet - Horn

Bonnet est jeune, incapable de se cacher, alors il est caché par

la résistance. Horn est adulte et trouve une possibilité

de se cacher avec sa famille.

Bonnet est intelligent, son père était comptable et il

lit beaucoup, il est toujours gentil.

Jonathan Rosenbaum le décrit comme ça :

« In keeping with the more

"enlightened," liberal brand of French anti-Semitism, which depicts Jews

as cute, lovable, and exotic rather than venal and sinister, the featured

victim is treated as a rare objet d'art rather than an ordinary kid. »

(Conforme à la façon

de l'antisémitisme français, libérale et plus «

éclairée », qui dépeint juifs comme subtils,

aimables et exotiques d'autre part comme des juifs vénaux et sinistres,

le victime présenté est traité comme un objet d'art

rare, pas comme un enfant ordinaire. ) 2

Horn est tailleur, il est artisan, il ne fait pas un travail intellectuel.

Il veut survivre, alors il collabore aussi avec la police parce qu'il taille

pour Jean-Bernard et ses amis et lui donne aussi de l'argent. Mais il ne

veut pas qu'on prenne sa fille. Il dit qu'elle est une « putain »

parce qu'elle va avec Lucien.

Il ne montre pas une attitude religieuse comme Bonnet. Aussi, il est

plus imprudent que Bonnet parce qu'il va en ville et demande à Lucien

s'il peut l'aider à s'enfuir vers l'Espagne (p. 80).

Alors, Louis Malle nous montre deux types différents, mais il

utilise aussi un cliché. C'est le cliché ou préjugé

du juif intelligent. Bonnet est l'enfant parfait.

Mais Horn n'appartient pas au cliché. Il est aussi gentil, bien

sûr, mais il ne symbolise certainement pas l'intelligence française.

Peyssac - Père

Jean

Ils sont tous les deux dans la résistance et aussi professeurs.

Cette ressemblance est frappante.

Louis Malle nous montre peut-être que la résistance était

organisé par des intellectuels. Mais à mon avis, cela provient

du passé de Louis Malle. Il était lui-même dans un

internat catholique où des professeurs étaient dans la résistance.

Un événement comme ça emporte la marque certainement,

alors Louis Malle a choisi un professeur oragnisé dans la résistance.

En effet, Peyssac est moins important que le Père Jean.

Le Père Jean travaille dans la résistance parce qu'il

pense qu'un chrétien doit aider, qu'il ne peut pas laisser faire

les Nazis. C'est pourquoi il dit « Nous sommes entre les mains du

Seigneur. » (Au revoir les enfants, p. 45).

Mais les deux font aussi la même faute : ils révèlent

qu'il sont dans la résistance. Nous ne savons pas pourquoi Joseph

sait que le Père est dans la résistance, mais il le sait.

Il sait que le Père Jean cache des juifs, et Peyssac dit à

Lucien qu'il est dans la résistance. S'ils n'avaient pas dit cela,

ils ne seraient pas été dénoncés.

Le reflet des expériences

de l'auteur

Dans un interview, Louis Malle a dit sur les expériences :

« Le film, dès sa sortie,

était l'objet de violentes discussions. Ses adversaires oubliaient,

ou feignaient d'oublier, que le fascisme a toujours recruté ses

hommes de main dans le «lumpen prolétariat», une loi

historique que Marx et Engels ont été les premiers à

dégager. On me reprochait aussi d'exposer la torpeur, la passivité

des Français sous l'Occupation. Je me suis fait attaquer par un

front commun de gaullistes et d'hommes de gauche pour qui la Résistance

était toute la nation, et le reste une poignée de tarés.

Ils veulent l'Histoire comme elle aurait dû être, et non comme

elle a été.

On me disait: «Pourquoi avez-vous

montré les collaborateurs, et pas les résistants?»

Que pouvais-je répondre? J'avais fait un film sur les traîtres,

pas sur les héros. Dans le détail, si on regarde bien le

film, tout est là, et les différents portraits de gestapistes

étaient une représentation authentique des situations politiques,

économiques, sociales qui ont suscité la collaboration. L'un

d'entre eux était noir, sacrilège! Bien sûr, nous ne

l'avions pas inventé: plusieurs Martiniquais, chômeurs, affamés,

s'étaient retrouvés dans la Gestapo. Pourquoi aurais-je censuré

une information troublante? »

(Louis Malle par Louis Malle, pp.

49-50)

Alors, Louis Malle défend son film. Il dit qu'il a fait un film

sur l'histoire vraie, pas sur l'histoire comme on la veut. Il fait clair

que le film montre des traîtres. Il pense que le film est authentique,

pas changé.

Comme j'ai dit déjà dans le paragraphe « Les Collaborateurs

», ce n'est pas totalement correct, mais il nous montre certainement

un côté importante de l'histoire. Et enfin, il nous montre

que la majorité des Françaises n'était pas héroïque,

et selon Seidler c'est vrai.

Aussi dans Au revoir les enfants, Louis Malle décrit

l'histoire authentique parce qu'il était lui-même le garçon

qui s'appelle Julien Quentin dans le film :

« En 1944, j'avais onze ans

et étais pensionnaire dans un collège catholique près

de Fontainebleau. L'un de mes camarades, arrivé au début

de l'année m'intriguait beaucoup. [...] À travers le regard

de ce petit garçon qui me ressemble, j'ai essayé de retrouver

cette première amitié... »

(L'Avant-scène cinéma

373, p.6)

Conclusion

Finalement, on peut dire que les deux films sont autobiographiques : L'un,

Au

revoir les enfants est autobiographique parce qu'il montre l'enfance

individuel de Louis Malle et l'autre, Lucien Lacombe, est autobiographique

parce qu'il montre le passé de la France, et Louis Malle est Français,

ça veut dire qu'il montre l'histoire vraie de son pays. Il la montre

comme il l'avait vue, pas comme le public veut la voir.

La différence est certainement qu'il n'y a pas modèle

concret pour Lacombe Lucien, c'est un aperçu de toutes les

« Luciens » qu'il y avait. Au revoir les enfants est

une histoire concrète - bien sûr changée à cause

de la mise en scène.

Mais la ressemblance des deux films est absolument claire. Ils montrent

l'Histoire de la France au 20e siècle, les émotions

et les destins de deux personnes de cette époque-là. Il n'y

a pas de description plain des personnages, toujours profonde. Cela transforme

les « types » généraux en « caractères

» individuels, montre que l'histoire se déroule parce qu'elle

est faite par des individus, pas par la masse.

Pour notre époque, les films sont importants parce qu'ils montrent

qu'il y a un petit pas de se joindre à la droite sans le vouloir

par exprès mais par accident. Ce danger est toujours existant, et

il faut le connaître pour devenir immun. Il ne faut pas étouffer

l'histoire.

En réalisant ces films, Louis Malle a fait partie de cette lutte,

et c'est à nous de continuer cette lutte.

Annexe

Remarques

1 La Continental était une entreprise allemande qui produisait

des films français pendant l'occupation

2 Traduction par l'auteur de cette « Facharbeit »

Bibliographie

Jansen, Peter W. u.a., Louis Malle. Reihe Film 34, München

- Wien: Carl Hanser Verlag 1985

Malglaive, Gabriel, Juif ou Français, Editions C.P.R.N.

(o.O.) 1942

Malle, Louis, Au revoir, les enfants, Stuttgart: Verlag Philipp

Reclam Junior 1993

Malle, Louis & Patrick Modiano, Lacombe Lucien, Stuttgart:

Ernst Klett Schulbuchverlag 1989

Malle, Louis, Louis Malle par Louis Malle. Avec le concours de Jacques

Mallecoit, Paris: Editions de l'Athanor, 1979

Seidler, Franz W., Die Kollaboration 1939-1945, München-Berlin:

F.A. Herbig Verlagsbuchhandlung 1995

Jonathan Rosenbaum, « Au revoir les enfants », en: Chicago

Reader, http://onfilm.chireader.com/MovieCaps/A/AU/00578_AU_REVOIR_LES_ENFANTS.html

Images :

Images 1 et 2: Prises du film « Lacombe Lucien », Nouvelles

Editions de Films (NEF), 1974

Images 3 et 4: Prises du film « Au revoir les enfants »,

Nouvelles Editions de Films, 1988

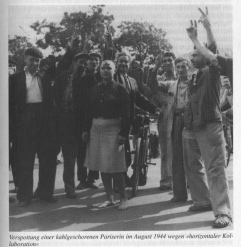

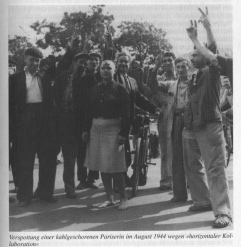

Image 5 : Prise du livre « Die Kollaboration », de

l'Archive Bilddienst Süddeutscher Verlag

Image 6 : Prise du livre « Die Kollaboration », du

Bundesarchiv de la R.F.A.

Images

|

|

| Image 1- Lucien dénonce Peyssac |

Image 2 - Lucien rencontre Peyssac à

la Police |

|

|

| Image 3- Les bavarois ramènent

Julien et Bonnet |

Image 4 - Julien regarde les soldats

qui déportent Bonnet |

|

|

| Image 5 - « Membres maltraités

de la milice française devant leurs cellules au Fort Montluc en

chemin à la cour martiale » |

Image 6 - « Moquerie d'une

Parisienne qui a la tête rasée en août 1944 à

cause de la 'collaboration horizontale' » |

Stand: 12.02.2001

© 2001 by Gereon

Schüller, email@gereon.de

Alle Rechte vorbehalten/Tous les droits réservés.

(Certaines fautes grammaticalles et orthographiques ont été

corrigées à l'aide de mon professeur.)

Impressum/Einseigne d'imprimeur